Primark und sein Ruf: Ist der Billiganbieter wirklich schlechter als H&M, C&A & Co.?

Wo immer Primark eine Filiale eröffnet, verzeichnen C&A, Takko und Co. deutliche Umsatzrückgänge. Doch ist der irische Textil-Discounter wirklich so schlecht, wie es die vielen Negativschlagzeilen vermuten lassen? Wir haben T-Shirts von Primark, H&M und anderen Modeketten im Hinblick auf das Produktionsland verglichen und einen Experten gefragt, unter welchen Bedingungen die Kleidungsstücke produziert werden.

Vergleichsgrundlage unserer Tests sind weiße Basic-T-Shirts aus Filialen folgender Ketten: Primark, NKD, Takko und H&M.

Mit 2,50 Euro ist das Shirt von Primark das billigste.

Bei Takko gibt’s das Basicteil für 3,99 Euro.

H&M hat den Doppelpack in Weiß und Khaki für 9,99 Euro im Angebot.

Bei NKD bezahlen wir 4,99 Euro für das Shirt.

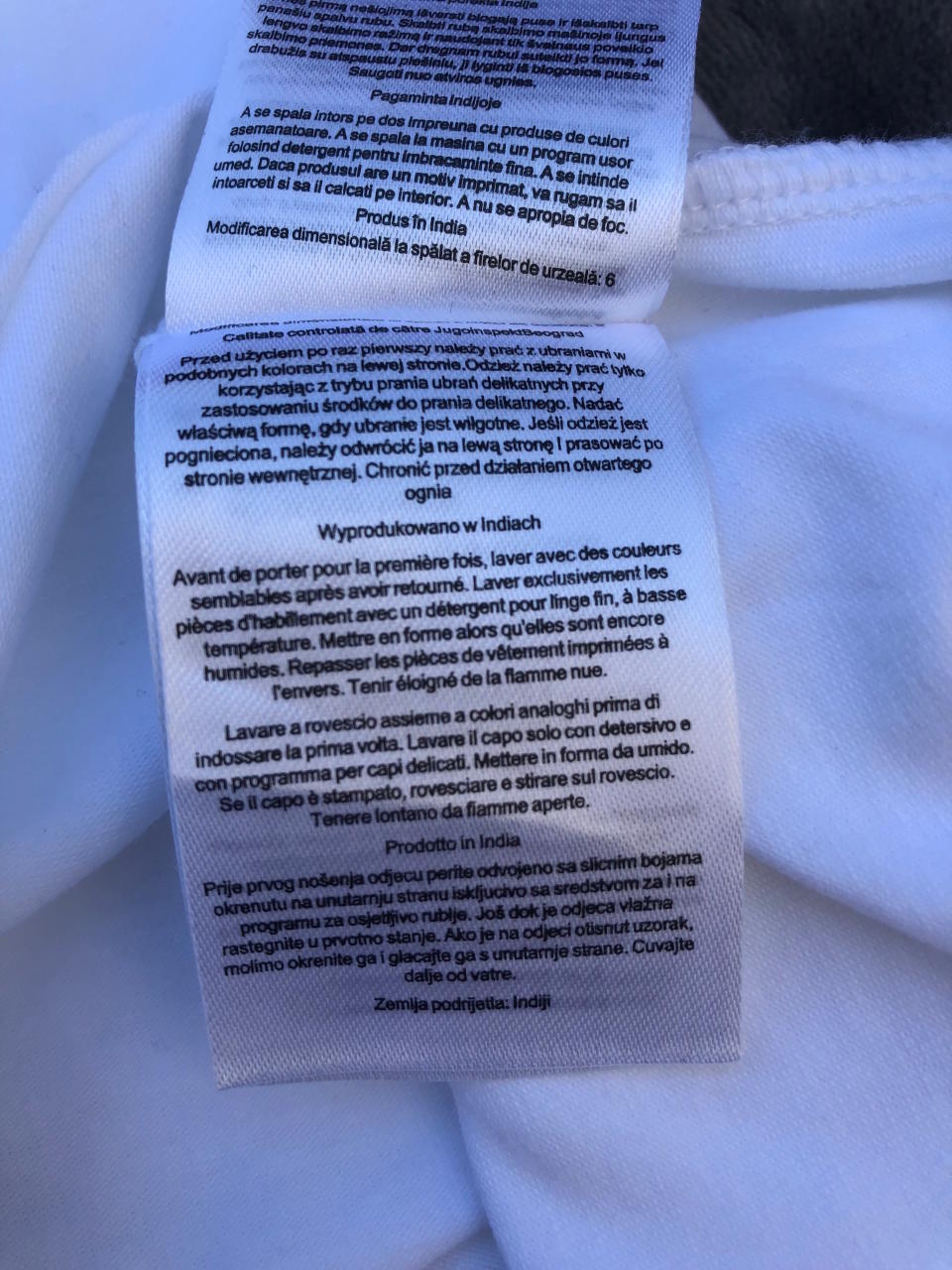

Beim Blick auf die Etiketten ist meist sofort ersichtlich, woher die T-Shirts kommen. Bei Primark und H&M ist es Bangladesch, bei Takko Indien, bei NKD wird das Herkunftsland nicht genannt. Dort steht lediglich “Produced for NKD Services, Bindlach, Germany“.

Wer aus welchen Gründen auch immer zu billigen Kleidungsstücken greift, hat einen der schlimmsten Vorfälle der vergangenen Jahre zumindest noch im Hinterkopf: Über 1.000 Beschäftigte starben, als im April 2013 die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch einstürzte. Viele von ihnen nähten nachweislich für Primark. Spätestens seit diesem grauenhaften Unfall ist der Mode-Discounter zum Inbegriff all dessen geworden, was in der Textilbranche falsch läuft.

Shoppers find SOS messages sewn into @Primark clothes. #Primark #humanrights pic.twitter.com/QxB4quOUE1

— WowPlacesDe (@wowplacesde) 26. Juni 2014

Für einen noch größeren Aufschrei sorgten 2014 Hilferufe, die in Primark-Klamotten eingenäht wurden. “Erniedrigende Sweatshop-Bedingungen“ stand da zum Beispiel auf Englisch in einem Kleid. Als Sweatshops werden Fabriken in Entwicklungsländern bezeichnet, in denen die Arbeiter für wenig Geld bis zur Erschöpfung schuften.

Die Botschaften entpuppten sich zwar schnell als Kampagne von Menschenrechtlern, zeigten aber dennoch die Realität der Textilbranche: die Ausbeutung von Näherinnen in Dritte-Welt-Ländern, die für einen Mindestlohn arbeiten, der kaum zum Überleben reicht.

Nach dem verheerenden Einsturz der Textilfabrik wurde ein Abkommen zum Brand- und Gebäudeschutz unterzeichnet, darunter auch von Primark, H&M, Inditex (Mutterkonzern von Zara), C&A, Tchibo, Lidl, Aldi, Mango und Kik. Das Brandschutzabkommen soll besseren Arbeitsschutz mit regelmäßigen unabhängigen Kontrollen bieten und beinhaltet auch das explizite Recht für Arbeiter, die Arbeit bei gravierenden Sicherheitsmängeln niederzulegen, ohne dafür sanktioniert zu werden.

Dennoch sieht die Realität vieler Arbeiter, überwiegend Frauen, noch immer düster aus. Befragt nach den Arbeitsbedingungen der Näherinnen, die Aufträge für Primark, NKD, Takko und H&M bearbeiten, sagt der Experte Maik Pflaum von der Christlichen Initiative Romero (CIR): “Die bewegen sich alle in einem extrem problematischen Bereich, in dem Arbeitsrechtverletzungen die Regel sind. Das hat mit dem Geschäftsmodell der genannten Ketten zu tun. Das soll so billig wie möglich sein und die Ware muss so schnell wie möglich produziert werden.“

Dass NKD auf dem Etikett des T-Shirts das Herkunftsland nicht nennt, nennt Pflaum “legal, aber nicht wünschenswert“. Er sagt: “Die deutsche Bundesregierung spielt da eine unrühmliche Rolle, die eine verpflichtende Kennzeichnung auf europäischer Ebene verhindert.“ Dahinter stecke eine Lobby, die auch das „Made in Germany“ möglichst flexibel einsetzen wolle, da es international noch immer als Verkaufsargument gilt.

“Viele Produkte sind heute buchstäblich ‘made in the world'”

NKD-Pressesprecher Jörg Roßberg erklärt das rätselhafte Etikett dagegen so: “Da Textilien und Bekleidung in zahlreichen Produktionsschritten und in verschiedenen Staaten hergestellt werden, gibt es nicht das eine Herkunftsland oder den einen Herstellungsort. Viele Produkte sind heute buchstäblich “made in the world” (Baumwolle aus den USA, Produktion in Bangladesch, Veredelung in Europa).“ Bei NKD würden alle Waren in Fernost produziert, “die Schwestergesellschaft Sun Fortune Ltd. unterhält Länderbüros in Bangladesch, China, Indien und Pakistan“. Die Nennung des Ortes des letzten Produktionsschritts sage nichts über Produktqualität und Produktionsbedingungen aus.

In diesem letzten Punkt stimmt ihm der ICR-Kleidungs-Referent Maik Pflaum zu. Er sagt: “Man kann das gut oder schlecht nicht an einem Land festmachen. Wenn ein Auftraggeber mit schlechten Bedingungen einen Auftrag in einem als “gut“ eingestuften Land platziert, wird auch dort die Fabrik Hungerlöhne zahlen und Überstunden anordnen. Das kommt auf den Auftraggeber und dessen Auftragspraxis an.“

Wann kann man guten Gewissens ein Shirt für 3 Euro kaufen?

Für die Kunden ist das Vertrackte an der Situation auch Folgendes: Wer ein T-Shirt für wenige Euro kauft, muss ehrlicherweise davon ausgehen, dass es unter prekären Umständen hergestellt wurde. Im Umkehrschluss bedeutet das aber nicht, dass ein teures Markenprodukt auch für die Näherinnen rentabler wäre. Die Fabriken arbeiten immer für mehrere Arbeitgeber und das oft zeitgleich.

Unabhängig vom Auftraggeber bekommen die Arbeiterinnen den staatlich festgelegten Mindestlohn, von denen sie laut Pflaum drei oder vier bräuchten, um ihren Grundbedarf zu decken. Der Experte sagt: “Ob die jetzt für NKD und H&M zehn T-Shirts in der Stunde nähen müssen oder für Diesel zwei, bleibt beim Lohn gleich und der Arbeitsdruck ist auch vergleichbar: Beim einen müssen sie halt schnell nähen, dafür beim anderen viel sauberer und drei Nähte statt einer.“ Fakt sei: “Die Leute sind wegen des Arbeitsdrucks alle fertig.“

Im Hinblick auf die von uns getesteten T-Shirts sieht er aber eine Ausnahme: Takko. “Die sind zwar auch aus dem Billigsegment, aber das sind die einzigen, die sich mit der Fair Wear Foundation einer vernünftigen Kontrollinstanz angeschlossen haben.“

Zur Foundation gehören etwa 100 Unternehmen, darunter zum Beispiel Nudie Jeans, Blutsgeschwister und Vaude, die im Einkauf geschult und erst in einem zweiten Schritt auch kontrolliert werden. “Wenn vernünftig kontrolliert wird, macht das schon einen Unterschied“, weiß der Experte. Anfangs hätte man sich in der Branche über den Beitritt von Takko gewundert, vor allem, weil sich sonst eher hochpreisige Marken dazu bekennen. Die Kette hätte bislang aber alle Anforderungen anstandslos erfüllt. Wer bei Takko kauft, kann das also tatsächlich reinen Gewissens tun.

Anders sieht das bei jenen Kunden aus, die bei H&M zu Teilen aus der Conscious-Kollektion greifen. Diese werden aus nachhaltiger Biobaumwolle produziert und werden von den Kunden oft als “grüne“ Variante wahr genommen. Dass die Kleidungsstücke aus Biobaumwolle sind, findet Maik Pflaum zwar grundsätzlich gut.

Bio bedeutet nicht gleich fair

Und dennoch: “Was H&M hier macht, ist für mich Greenwashing in Reinform und eine reine Werbemaßnahme.“ Er erinnert sich noch gut an den Skandal in Kambodscha, als reihenweise für H&M arbeitende Näherinnen in Ohnmacht gefallen waren, weil sie sich über Wochen nicht genug Nahrung leisten konnten.

Bio oder nicht – mit Conscious, einem besonderen Bewusstsein also, und fairen Arbeitsbedingungen hat das in den Augen des Experten nichts zu tun. Beim Umstand, dass für die Baumwollproduktion irrsinnige Mengen an Trinkwasser verbraucht werden, kommen dann auch wieder die Kunden ins Spiel: “Wenn die Leute H&M Conscious kaufen, aber immer noch ein T-Shirt pro Woche, macht das keinen Sinn.“

Der persönliche Konsum ist überhaupt einer der wenigen Punkte, an dem die Kunden selbst ansetzen können, um der Ausbeutung in der Textilindustrie etwas entgegenzusetzen. Der Textilexperte würde allen dazu raten, lieber zehn oder 15 Euro in ein T-Shirt zu investieren, das fair produziert wurde und vielleicht sogar noch bio ist, als zum gleichen Preis zwei, drei, vier oder sogar noch mehr zu kaufen, die dann doch nur herumliegen oder schnell kaputtgehen.

Allerdings weiß er auch: “Im persönlichen Konsum sauber einzukaufen ist schon gut, aber dadurch kann man das gesamte Problem nicht in den Griff kriegen.“ Hier sieht er eindeutig die Politik in der Pflicht, die dafür sorgen sollte, dass in der EU nur Kleidungsstücke verkauft werden dürfen, die unter Einhaltung der wichtigsten Menschenrechte gefertigt wurden. Dafür, dass das tatsächlich bald geschehen könnte, sieht er derzeit “leider gar keinen Willen“. Hier helfe es nur, die Politiker immer wieder darauf anzusprechen und strengere Gesetze zu fordern.

Wer sich weiter informieren möchte, findet auf www.fairwear.org“ u.a. eine Liste der Labels, die sich der Foundation angeschlossen haben. Die Website „gruenemode.org“ informiert über Mitmachaktionen und Shops, die faire Mode führen.